Infections sexuellement transmissibles : l'épidémie menace

dossier L’incidence de certaines infections sexuellement transmissibles (IST - les « maladies vénériennes ») a augmenté de façon exponentielle depuis 2010. Aujourd’hui, tous les signes d’épidémie sont bel et bien là pour certaines d’entre elles, comme la chlamydiose, la gonorrhée (aussi appelée gonococcie ou blennorragie), et la syphilis.

Or ces IST ne sont pas anodines. Elles peuvent laisser des séquelles irréversibles, et la réapparition de formes sévères est suffisamment préoccupante pour en faire un problème de santé publique et lancer l’alerte. Comment s’en protéger ?

Chlamydiose, gonorrhée, syphilis : une progression inquiétante

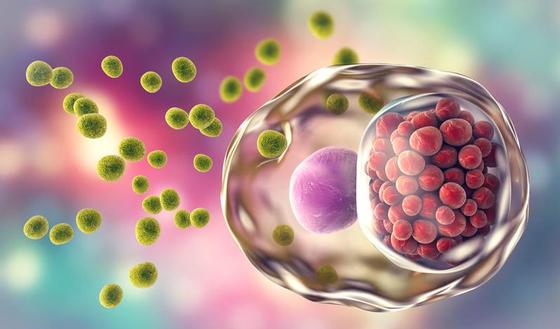

Qu’il s’agisse de bactéries, de virus ou de parasites, la liste des agents infectieux qui peuvent se transmettre lors de relations sexuelles est longue. Les plus connus sont probablement le virus du sida (VIH) ou la bactérie à l’origine de la syphilis (Treponema pallidum), mais il en existe bien d’autres comme les gonocoques, les chlamydiae (dont les lymphogranulomatoses vénériennes - LGV), certains mycoplasmes, les virus de l’herpès, des condylomes (papilloma) ou encore certains virus d’hépatites…

Si ces IST ne nécessitent habituellement pas de médicament au long cours, elles ne sont pas anodines pour autant du fait de leurs complications souvent irréversibles : stérilité, cancers, complications neurologiques ou ophtalmologiques sévères et invalidantes… Sans compter que certaines d’entre elles comme la syphilis ou l’herpès, augmentent le risque de contracter le VIH.

Or certaines de ces infections sont en recrudescence partout dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que 357 millions de personnes contractent chaque année l’une des quatre IST suivantes : chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomonose.

Le dernier bulletin épidémiologique publié par Santé Publique France pointe trois pathologies sous surveillance : les infections à Chlamydia trachomatis, à gonocoque et la syphilis.

Trois maladies font la course en tête

L’augmentation de ces trois IST touche toutes les catégories de la population avec une part importante de jeunes. La flambée est spectaculaire chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) : + 100% de gonorrhées, + 92% de rectites à Chlamydia et + 56% de syphilis précoces ont été observés dans cette population entre 2013 et 2015.

Le nombre de cas de chlamydiose ne cesse d’augmenter depuis 2012 avec environ 14.000 cas diagnostiqués en 2016 dont les deux tiers sont des femmes en majorité âgées de 15 à 24 ans. Ces infections peuvent s’installer durablement sans provoquer de symptômes dans une majorité des cas. Il est pourtant indispensable de les traiter à l’aide d’antibiotiques, car elles risquent d’entraîner une stérilité. La Haute Autorité de Santé a enfin pris la mesure de cette épidémie il y a quelques mois en recommandant un dépistage systématique chez les jeunes femmes.

Les cas de gonorrhée ou blennorragie - communément appelés « chaude-pisse » ou « chtouille » - sont moins nombreux, mais leur progression de 91% entre 2014 et 2016 est tout aussi alarmante. Ils concernent majoritairement (à 68%) les HSH, mais les hétérosexuels, hommes et femmes de façon équivalente, sont également de plus en plus touchés. Ces infections s’accompagnent souvent de symptômes, notamment chez les hommes, et ne sont pas sans conséquence avec des complications articulaires, cardiaques ou ophtalmologiques possibles ou des séquelles génitales (plutôt chez les femmes). Cette augmentation est d’autant plus inquiétante que des résistances à tous les antibiotiques se développent.

La syphilis n’est pas moins problématique. Cette IST ne cesse de progresser depuis deux décennies, tout particulièrement dans les métropoles et chez les HSH. Les médecins se retrouvent confrontés à des complications et à des séquelles invalidantes, ophtalmologiques (cécité) ou neurologiques (accident vasculaire cérébral, surdité, paralysie faciale…), qu’ils avaient oubliées.

Outre ces infections, la liste des épidémies d’IST en progression (particulièrement chez les HSH) est longue. Hépatite A, herpès, papillomavirus responsables de condylomes et de cancers muqueux, hépatites C aiguës et récidivantes transmises par voie sanguine et/ou traumato-sexuelle…

Il est par ailleurs probable que le nombre de cas d’IST soit sous-estimé. Comme l’indique Santé Publique France, « les données issues des réseaux de surveillance n’étant pas exhaustives, elles ne permettent pas d’évaluer précisément le poids de chaque IST. »

Comment expliquer une telle progression ?

Les raisons de ce retour en force

Avec l’avènement des antibiotiques au milieu du XXe siècle, les IST avaient été presque oubliées, au moins dans les pays industrialisés. Elles ont fait leur retour en force dans les années 1970, particulièrement dans les milieux homosexuels masculins, où la libération sexuelle s’est traduite par la multiplication des partenaires et pratiques à risque. Cette flambée des IST s’est traduite, entre autres, par une épidémie de syphilis.

Dans les années 1980, l’irruption d’une nouvelle IST due au VIH, rapidement devenue une épidémie mondiale, a ensuite entraîné le développement de la culture du « safer sex ».

En valorisant la réduction des risques par le choix de pratiques plus sûres (utilisation du préservatif, choix de pratiques sans pénétration - surtout lorsque l’on a des partenaires anonymes occasionnels, diminution du nombre de partenaires, dialogue pour adopter ensemble une ligne de conduite plus sûre…), le safer sex, alors seul rempart contre le sida, a mis un coup d’arrêt aux épidémies d’IST « classiques ».

Au cours des années 1990, les progrès de la recherche médicale ont progressivement fait passer le sida du statut d’infection mortelle à celui de maladie chronique. Les comportements sexuels à risque sont réapparus progressivement, entraînant à partir des années 2000 la réémergence des IST classiques.

Ces dernières années, le développement de la PrEP (« Pre-Exposure Prophylaxis », prohylaxie préexposition) n’a pas arrangé la situation des IST dans la population des HSH. Disponible en France depuis 2016, ce protocole consiste pour les personnes séronégatives, donc non porteuses du virus, à prendre en prévention le traitement contre le VIH. Les 12 000 à 15 000 personnes qui ont recours à la PrEP prennent des médicaments en continu (un comprimé tous les jours) ou “à la demande” (un comprimé avant un rapport, puis un comprimé durant au moins 2 jours après une prise de risque sexuel).

Des études récentes, en France comme en Australie, confirment malheureusement que cette prévention médicamenteuse – efficace uniquement contre le VIH tant que la personne prend le traitement – entraîne une diminution du port du préservatif et une augmentation des prises de risque. Ce qui se traduit sans surprise, par une augmentation des autres IST.

Mieux vaut prévenir que risquer de ne pas guérir

Même s’il faudrait mieux les prévenir, traiter les IST doit rester une priorité de santé publique. La prévention et l’encouragement au dépistage ont en effet leurs limites, comme le montre le cas du VIH : chaque année, plus de 6000 nouvelles contaminations ont encore lieu en France.

Autre problème : il est difficile de dépister les IST en cas de prises de risques trop fréquentes et répétées. Enfin, le retour des pratiques à risque chez les HSH s’accompagne souvent de l’usage de drogues psychoactives. Cette vague de toxicomanie qui grossit depuis 2010 augmente les transmissions d’IST (et y ajoute le risque de maladies transmises par voie sanguine, hépatites notamment).

Pour gérer ces épidémies, on assiste à une médicalisation importante. Mais les traitements, même efficaces, ne suffisent pas à freiner la progression des épidémies d’IST en l’état actuel de la situation, et ont de nombreux inconvénients, encore plus lorsqu’ils sont répétés (ou se cumulent).

Les germes à l’origine de certaines IST accumulent des multirésistances non seulement aux antibiotiques (pour les maladies bactériennes) mais aussi aux antirétroviraux (dans le cas du VIH, favorisé dans certains cas par la PrEP). La situation des gonocoques inquiète particulièrement l’OMS. Moins connu, Mycoplama genitalium, devient multirésistant. Or il infecterait 1 à 2% des adultes, et jusqu’à 40% des personnes consultant pour des IST à répétition_.

Par ailleurs, traiter n’est pas toujours possible. Ainsi, si elles ne constituent pas des IST classiques, certaines maladies infectieuses émergentes, comme Ebola, Zika, voire la fièvre de la vallée du Rift, peuvent se transmettre par voie sexuelle, ont une mortalité élevée (pour Ebola) et n’ont pas de traitement.

Enfin, on pourrait redouter qu’une IST inconnue ne surgisse dans ce contexte redevenu favorable à la prolifération des contaminations sexuelles, particulièrement chez les personnes à sexualité multipartenariale non protégée. Rappelons que lorsque l’alerte est donnée en 1981, les cas de sida observés sont la conséquence d’infections contractées au cours de la décennie précédente, la période d’incubation du virus étant estimée à 8 ans. Il serait terrible que l’histoire se répète, si les mêmes causes produisent bien les mêmes effets.

Le préservatif reste la meilleure protection

La réponse proposée par les pouvoirs publics français repose sur une approche globale. Cependant, celle-ci met au même plan le préservatif (outil préventif universel), le dépistage/traitement des IST (à visée curative) et la PrEP (qui constitue une prévention médicamenteuse de la seule infection à VIH). Ce faisant, elle brouille les messages de prévention.

En outre, elle accentue la tendance récente à passer d’une prévention mécanique universelle, très bon marché (le préservatif), à un traitement médicamenteux, préventif ou curatif, très coûteux, ciblé sur une IST donnée et exposant à l’apparition de résistances.

Il est donc urgent de sensibiliser à nouveau à l’adoption des bonnes pratiques du « safer sex », qui a le mérite de protéger, et à très bas coût, de toutes les IST.

Remettons le préservatif à la mode, d’autant que, dans ce domaine aussi, des progrès ont été faits !![]()

► Éric Caumes, professeur de maladies infectieuses et tropicales à l’UPMC et chef du service des maladies infectieuses à la Pitié Salpêtrière, Sorbonne Université ; Caroline Petit, biologiste, chargée de recherche au CNRS, École normale supérieure (ENS) et Jacques Leibowitch, maître de conférences émérite en médecine, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines – Université Paris-Saclay.

► Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.